都说子不教,父母之过。

因而,在养育孩子的过程中,我们自然而然地掌握了一种与生俱来的能力——批评孩子。

每当孩子做错事、或言行不当,我们难免会在言语上指摘两句,帮助他们改正。

但你们知道么?批评教育也是一门学问,一旦掌握不好这个度,会给孩子带来难以计量的伤害。

比如以下这四点,希望每个家长都没有触碰到!

批评=惩罚?

生活中,有一个很有意思的现象,很多家长喜欢在批评孩子过后,加一点惩罚。

美其名曰“怕孩子记不住教训”。

甚至有些家长直接跳过了批评环节,将惩罚等同于批评教育。

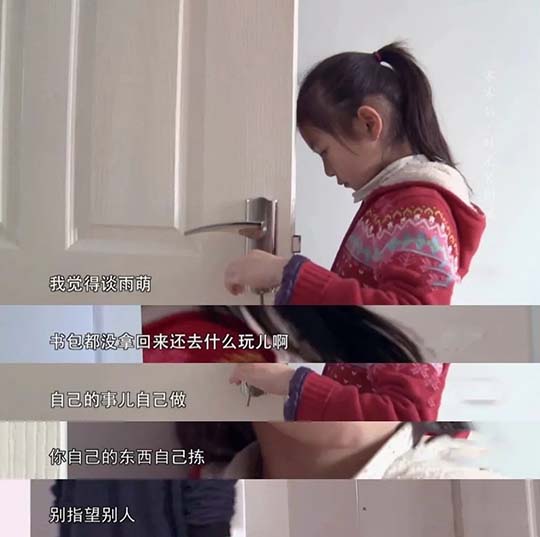

纪录片《零零后》里面,就有这样的一个片段。

小女孩雨萌一家从姥姥家回到家后,爸爸提出检查女儿的作业。

因为雨萌明天要上学,而且待会还会去朋友家玩耍,以免太晚来不及看,想早点看看作业。

但不巧的是,雨萌拼命地翻找,也没找到自己的书包,最终确认被落在姥姥家。

对此,爸爸有点生气,已经多次教导过“自己的事情自己做”。

且回家前还提醒过雨萌检查物品,结果还能把书包落下。

然后爸爸就不让女儿去朋友家玩,以此作为对女儿的惩罚。

雨萌哭着反驳,但爸爸还是很强硬,要让女儿承担后果。

在晨妈看来,爸爸有点小题大做。

虽然雨萌有过失,但对应的惩罚应该是她第二天上课没有书,而不是偷换成雨萌与小伙伴的约定。

而且,这种惩罚式的批评教育,真的对孩子有效果么?

其实不然~

越是带有目的性的惩罚,孩子的逆反心理越重,在这种情况下,即使家长说得多,孩子依然会听不进去。

真正的批评教育,应该是让孩子认识到自己的过失,并产生改进的心理,继而达到警醒的作用。

切莫偷换概念,给孩子造成不必要的伤害!

生活中潜在的隐性批评

想问下大家,是不是都觉得大吼大叫或严厉指正,才是批评孩子。

但其实,那种不经意间的“隐性批评”,往往伤孩子更深。

朋友曾给我讲过一个故事:

她觉得女儿性情很是古怪,动不动就喜欢发脾气,有时候前一秒还在玩闹,下一秒就开始翻脸。

印象最深的一次,她带着女儿和同事一家去游乐园玩。

正好那天游乐园有魔术表演活动,现场需要小朋友互动,当时她们站得比较靠前。

魔术师就邀请朋友女儿上来,但小女孩却有点扭捏,紧紧地拽着妈妈手不放,死活不愿意上去。

朋友好说歹说,就是不管用,无奈只能放弃。

后面看着别的小朋友在台上玩得不亦乐乎,朋友就随口说了一句:

“看人家玩得多好,就你没用,一点小胆量......”

朋友刚说完,女儿就甩开手,气鼓鼓地坐在乐园长椅上,朋友过去哄,小女孩还越来越委屈。

对此,朋友很是恼火,说女儿败坏了大家出游的好心情。

而且朋友根本不理解:只是一句无心的话,根本算不得批评,小孩也太玻璃心了~

其实,朋友的这句无心之话,暗含了比较,夸奖别人家的孩子,贬低自己女儿,本来就会让孩子敏感。

而且在公共场合“批评”孩子,会伤害他们的自尊心,这种潜在隐性批评,杀伤力同样不可小觑。

不是小孩说不得、不能批评,而是家长批评的时机、方式以及语言,要有所顾忌。

不能图一时口快,让孩子的自信心受挫。

将批评上升为人身攻击

“跟你说了八百遍就不长记性,你耳朵是用来装饰的?”

“养个猫还能逗逗乐,养你就给我添堵......”

这样的话语,家长们是不是或多或少在生气之时,有脱口而出过?

不知道怎么回事,在批评孩子的过程中,父母总是避免不了夹带一点“人身攻击”。

越是愤怒、激动的时候,说话越是凶狠,有些父母甚至觉得,说话不严重一点,孩子们就不会长记性。

但这样带有攻击性的批评,其实对孩子来说,是一种灾难。

就像电影《伯德小姐》中,伯德高中毕业想去东海岸读书,但妈妈却不愿让女儿去。

两人争执间,妈妈直接说女儿“反正也考不上”,后面更是一连串的打击话语——

以你的成绩,就只能先去社区大学然后进监狱;

那样你才能学会重新做人......

最后,忍受不了母亲恶言的伯德,一气之下跳下了车。

冰冻三尺非一日之寒,伯德之所以反抗这么激烈,主要还是因为长期生活在母亲的言语伤害中造成的。

不仅如此,带有攻击性的话语,也会对孩子的性格形成造成莫大影响。

心理学研究发现:

“父母如果对孩子嘲弄辱骂说一些气话,会使孩子形成消极的负面人格,产生自卑、内向、忧郁的心理,而且害怕与人相处。”

一个认识的朋友就曾说过,自己总是会下意识做出一些讨好行为。

大学住宿舍,从不会拒绝室友;工作出来聚餐,她就坐在一旁默默烤肉......

她害怕别人和妈妈一样,总是漠视她、忽略她、打击她,她想要通过这些来获得他人的认同。

其实,一个真正爱孩子的父母,都不会愿意看到自己的孩子活得如此卑微。

希望所有家长在批评孩子时,也给予相应的尊重,不要人身攻击,给他们留下一生都无法磨灭的伤疤!

一味地批评、打击孩子

有些在批评教育孩子的过程中,只做到了“批评”两个字,却舍弃了“教育”。

但其实批评不是目的,教育才是我们达到最终效果必经的步骤。

借此让孩子明白自己犯的错误,疏导孩子的心理......以便更好地帮助他们改正。

电影《海洋之歌》中,小男主本一直觉得是生妹妹的缘故,妈妈才会死,所以对妹妹抱有敌意。

不愿意带她玩耍,逮着机会就向爸爸告妹妹的状。

甚至在妹妹生日吹蜡烛之时,将妹妹头按在蛋糕里,得到爸爸的严厉批评。

但爸爸只是一味地告诉儿子不可以这么做,却不说“为什么”,以及借此解开本的心结。

长此以往,兄妹之间还会存在嫌隙,无法让他们相亲相爱!

正确的做法应该是,先了解孩子之所以犯错的原因,找出症结,然后对症下药,给予批评教育,才能将孩子改正。

切莫做些无用的批评教育,这对于孩子和家长来说,都是一种情感消耗!

其实,孩子每一次犯错,都是家长和孩子的一次新成长。

你教会孩子道理,引导他们行为规范,而孩子也会反馈给你新的育儿认知,你们彼此在这条道路上,不断前进着。

因而,不要抗拒、厌烦孩子犯错,更要注意批评的底线,不要因小失大,伤害孩子的内心。

希望每个家长,都能在孩子的成长道路上,给到他们恰当的修剪,引领他们积极向上成长。