近日,在一档教育类综艺《不要小看我》中,一位妈妈的教育方式引发了不小争议。

某天晚上,4岁女孩小桃在完成一个背诵作业时,花了很多时间还是背不出来,完美主义的小桃妈妈在辅导过程中崩溃了,于是,她企图用伤害自己,来“绑架”孩子,目的是用“内疚”来逼孩子体谅妈妈。

小桃妈妈,通过抽打自己,让女儿“内疚”:

“没有办法我就抽自己,小桃的表情瞬间变得很惊恐……”

在场的观察员都认为这样的教育方式给孩子造成了心理压力,这种内疚+自残的教育方式,在情感上“绑架”了女儿,不仅要背负作业完成不了的打击,还要背负伤害母亲的内疚。

小桃的遭遇让很多网友感同身受,内疚式教育并不少见,很多人都是听着这样的话长大的:

今天我们就来聊一聊,“内疚式教育”给孩子带来了怎样的影响。

想通过内疚感激励孩子实际上塑造了心理逼迫

中国传统内疚式教育中的父母,都喜欢自我感动和自我牺牲。

“父母挣钱不容易,供你吃供你穿,自己却什么都不舍得。”这样的话太常见了。

比如,娃想吃个牛排,父母会先告诉TA自己工作辛苦赚钱不容易,这样一顿能抵得上一天的工资,要懂事要体谅父母……一边提醒娃自己的辛苦,一边不断地让娃产生内疚和罪恶。

最后,再用一副自我牺牲的样子给娃买,这样的牛排再好吃,吃到嘴里也不香了。

比父母自我牺牲的“物质困境”更可怕的,是给娃带来“精神困境”。

90%的父母都使用过这样内疚式教育:

我每天的下班时间都花在了你身上,你怎么作业都做不好;

爸妈都把最好的给了你,你不好好学习对得起我们吗;

都是为了你,不然我和你妈早离婚了,你还不争气点吗;

……

内疚式教育简单来说,就是父母激发起孩子的内疚情绪,实际上希望孩子有所回报的,希望孩子反省,通过“内疚感”来刺激孩子成长。

这些伤人的话语,说者无意,听者有心啊!

内疚感短时间或许能起到“看似有效”的激励作用,这是因为孩子为了逃避令人不舒服的内疚感,只好做出了努力学习的行为,父母就这样成功控制了孩子——去好好学习了,目的达到了。

但持续的内疚感并不会带来任何实质性的好处,这种方式给孩子造成了极大的心理压力,贬低的是孩子的自我价值感和自尊感。

这种精神困境,在孩子眼中就是——在我身后空无一人,唯有满满的重担。

沉重的“内疚包袱”一旦压在孩子身上,孩子随之产生的就是负罪感,以及安全感的流失。

对孩子进行内疚式教育是一种“情感勒索”

内疚式教育在心理学上,是通过内疚感去控制孩子,也是一种情感上的“绑架”。

心理学家苏珊·富沃德曾把“以爱为名的控制行为”定义为“情感勒索”:

恐惧感,责任感和罪恶感,是被操纵者心中最常见的感受,而自虐者也常是通过传递这三种感受,来控制对方的情绪和行为。

内疚感控制的结果往往是,孩子经常性地去讨好或者服从别人,而不是自己原本就想去做的事。

豆瓣评分9.4的日剧《风平浪静的闲暇》中,有一个总是在讨好别人的女孩小凪。

不管是对同事、朋友还是男友,小凪总是下意识地用牺牲自己的方式,去迎合别人:

同事犯下的错,只需要人家给小凪一个眼神,她就会站出来当无辜的背锅侠;

放假和男友去海边玩,路上堵车,小凪急忙背锅说都是自己的错,因为是她说想去海边的;

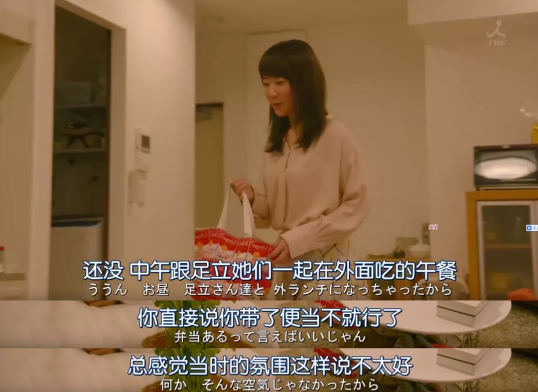

小凪自己带了便当,但同事约她一起吃昂贵的西餐,即使小凪再心疼钱也会一起去;

……

小凪从小就没有爸爸,是妈妈一手把她带大的,妈妈对待她的方式,直接影响了日后她看待世界的方式。

回溯小凪的童年,或许你就能明白,为什么她会成为一个讨好型人格?因为她始终活在了内疚中。

妈妈对小凪期待和要求都很高,在小凪很小的时候,妈妈就要求她做超出她年龄能力范围的事,比如做米糠。

当小凪战战兢兢地腌制米糠时,妈妈在旁边一边指导,一边吓唬:

“我们家的米糠腌菜可是世界第一,你要是弄坏了米糠,死了的外婆、曾外婆和曾曾外婆,大家都会难过的。”

小凪有点密集恐惧症,看到整齐排列的玉米心里就害怕,可她不能表现出不爱吃玉米,因为妈妈会生气,还会把桌上的玉米全都扔掉,并指责小凪浪费粮食:

“你为什么不好好吃玉米,你再也不用吃了,玉米好可怜,这是妈妈和阿姨还有大家,拼了全力花费心血种出来的,都是你把它们害死了!”

即使到现在,28岁的小凪,都还活在妈妈的恐怖阴影下。

妈妈总是通过各种方式,让小凪活在害怕、内疚、自责中,非常没安全感,但又不敢违抗妈妈。

妈妈执意要把房子翻新,并向小凪讨钱,要她尽孝心。而此时小凪想开一家洗衣店,正在筹钱,希望妈妈可以等一等,等她有点钱了再帮她装修房子。

小凪拒绝妈妈后,妈妈回答说:

“没关系,我会试着到处低头想办法跟人家借钱的,搭上我这条命工作一点点还钱。”

听了这话,小凪满怀愧疚,把自己攒了很久的钱全都给了妈妈。

之后在小凪带男友见妈妈的见面会上,妈妈说女儿从小就没出息,从没满足过她的期待,果然选的丈夫也是在预期中的差劲。

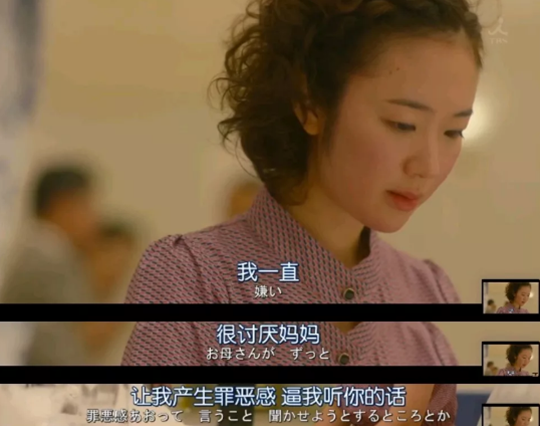

小凪终于意识到,自己很讨厌妈妈,是妈妈一直让自己产生罪恶感。

妈妈总在情感上“绑架”她,基于愧疚感,小时候的小凪会无条件服从妈妈,长大后小凪为了服从别人,成为了一个讨好型人格。

最严厉的批评往往都来源于自己

在小凪的故事中,妈妈对她的情感绑架和威胁都是无声的,甚至是带着爱的。

可是当爱变成了控制后,是怎么一点一点变成对孩子的威胁,最终演化出了内疚、罪恶和恐惧的呢?

反刍思维,是对已经发生的并不能改变的事情,通过回忆,不断进行过度的反省,这个过程中痛苦的经历在脑海中不断“重播”,却又无能为力。

今天我们提到的“内疚式教育”对孩子产生的影响,和抑郁的反刍思维很像,都是在日常亲子关系和沟通交流中,慢慢形成了“认知体系”,那些深陷“内疚感”“罪恶感”的孩子,他们和父母的沟通模式都有一定相似之处。

内疚式教育的本质,是让孩子不断产生自我苛责与自我否定,自我批判的来源可能是身边挑剔苛刻的父母或老师,但往往最严厉的批评,都来源于自己。

在不断自我批判过程中,所造成的负面心理影响,就如同一种慢性病毒,从童年的成长环境、沟通模式、亲子关系开始,慢慢渗入到成年后的生活与社交。

就像在小凪身上,长期受到指责、言语虐待和情感忽视,她内化了这些负面的声音,并把它们当做自己身上的的确确存在的问题,随后这些负面的错误在她心中不断加强:

都我的错,我太蠢了,我什么都做不好,对不起妈妈……

即使她离开了将谴责和内疚投射给她的母亲,但她仍然不能从自我批判和习惯性讨好别人中治愈。

内疚式教育并不是教育,而是一种畸形的期盼和变相的心理压迫,影响了孩子的一生。

父母和孩子之间具有天然的情感联结,很多的教育实施都依赖于这种情感联结,通过父母对孩子的情感表达,孩子能知道什么是对的,什么是不对的。

但是如果滥用这种情感联结,比如通过内疚感来让孩子服从自己,要求孩子实现父母自己的意愿,那这种联结就会变成情感支配,对于孩子的成长来说肯定有负面影响。

在养育过程中,应该抵制各种浮躁和急功近利的行为,回归教育的初心:在孩子面前,充当后勤保障的角色,而不是一位严师。

我们要告诉孩子,在你的身后,父母永远是你最坚强的后盾。