“孩子没有内驱力”成了家长们的心头难题。

其实,不少家长都被这问题困扰,孩子为啥没有“我要学”的劲头?我发现,症结可能是“童年富裕病”。

啥是“童年富裕症”

“童年富裕症”,指家庭经济不错,孩子物质丰富,心灵却空虚、没生活目标。

这病不局限于富裕家庭,有些普通家庭,家长为孩子倾尽所有,满足各种物质需求,也会引发。

这类孩子习惯想要啥就有啥,不懂规划钱、不珍惜东西,还可能破坏公物、随意拿别人物品、不尊重他人。

比如,孩子东西丢了就让爸妈再买;坐地铁,爸妈把唯一座位让给孩子。

“童年富裕症”咋来的

过度满足物质需求

孩子要新玩具、贵衣服,家长立马买;想吃美食,不管多贵多远都带孩子去,甚至承诺“学习好就满足一切”。

时间长了,孩子觉得只要开口,父母就得满足,既不知赚钱不易,也不懂珍惜,这对正形成价值观的小学生影响极大。

缺乏生活技能培养

现在很多家长只重学习,认为成绩好就行,忽略生活技能培养。

孩子从小衣来伸手、饭来张口,不会洗衣做饭,不愿做家务,渐渐失去生活掌控力,也体会不到生活艰辛,这对处于培养自理能力黄金期的小学生,会影响其自信心与独立性。

家庭环境影响

部分家长热衷追求物质,还传递给孩子,让孩子觉得物质享受最重要;有的家庭常因钱争吵,孩子认知易被扭曲。

家庭是孩子成长关键环境,小学生易受影响,不良氛围为“童年富裕症”埋下隐患。

“童年富裕症”孩子啥样

心理学家总结,这类孩子依赖性强、情绪管理差、以自我为中心、缺乏安全感、自我优越感强。

日常表现为:

觉得自己啥都懂;

不理解为啥别人不满足自己;

一遇挫折就崩溃抱怨;

物质富足却常不开心,对周围不满;

易有情绪问题,甚至焦虑抑郁,严重影响孩子身心健康与社交发展。

咋应对“童年富裕症”

给孩子适度“匮乏感”

1. 延迟满足,激发内驱力

孩子要东西别急着给。

像孩子要新款平板电脑,可约定一个月内主动完成作业、帮忙做家务,月底再考虑买。

让孩子明白,想要就得努力争取,能激发内驱力与责任感,锻炼小学生的意志力。

2. 家务劳动,赚取报酬

鼓励孩子做家务并设报酬,洗碗一次五元、打扫客厅十元。

孩子通过劳动赚钱,更珍惜成果,用自己钱买东西,满足感更强。

这能让孩子明白劳动创造价值,培养理财意识,还能增强家庭责任感。

3. 适度“降级”,树立金钱观

家长平时坐商务舱、头等舱,可偶尔带孩子坐经济舱或高铁,让孩子知道生活方式多样,并非只有奢华。

这能帮孩子树立正确消费观,适应不同生活,避免盲目追求物质,对小学生价值观塑造很重要。

让孩子在真实生活中成长

1. 公共交通,出行小课堂

别总开车接送孩子,让孩子学坐巴士、地铁。

第一次家长可陪,教买票、换乘。

孩子独自坐车能学看时刻表、规划路线,还能在车厢观察社会,理解公共场合规则,提升社会适应能力,锻炼小学生独立与社交能力。

2. 社区活动,融入大社会

多带孩子参加社区活动,如环保捡垃圾,让孩子感受环境问题;义卖活动可锻炼孩子沟通议价能力。

在社区,孩子能接触不同人,学会相处、融入集体,拓宽社交圈,增强团队协作与社会责任感。

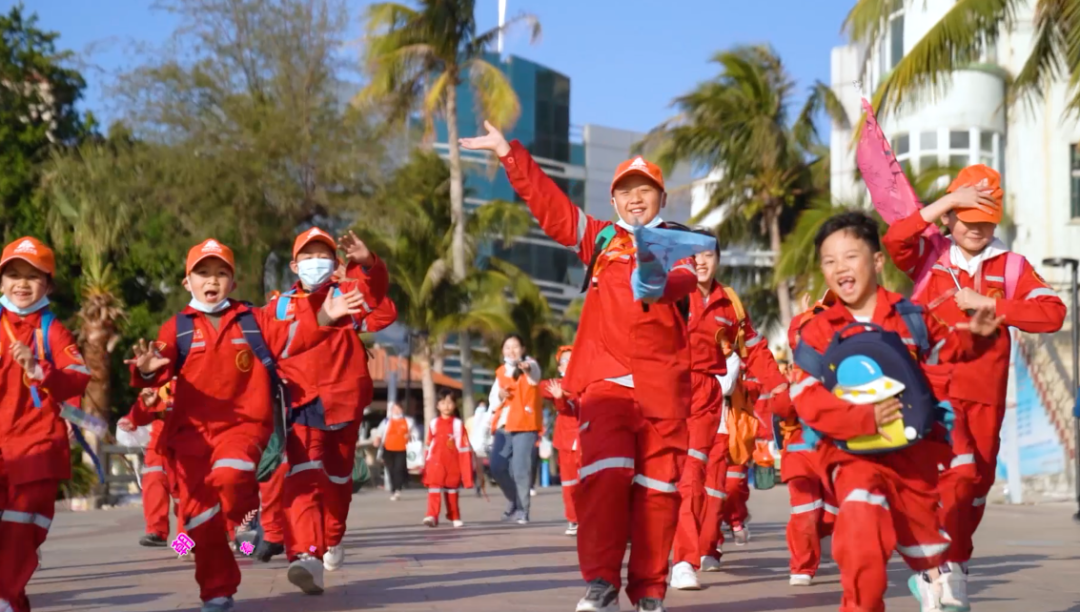

3. 社会实践,拓展大视野

假期带孩子参加社会实践,去农场体验农活,明白粮食来之不易;参观工厂,了解生产过程。

这能丰富孩子阅历,让他们珍惜生活,树立理想,还能把课堂知识与生活结合,提升综合素质 。

没人能保证一生富裕,家长要为自己和孩子做好准备,传承幸福。

钱不是幸福的唯一决定因素,每个孩子都有内驱力,只是被“童年富裕病”掩盖。

家长应思考,“幸福三代”远比“富过三代”重要,即便家庭不富裕,也能延续幸福 。